The Symbolic of the Surrealist Bestiary

The animal, guardian of the magical rites, is an usual theme of surrealists. Frida Kahlo, seriously injured in this flesh, finds refuge next to her guardian pets which are considered like the idol in the colombia civilization. Her parrots, her dwarf stag, her small and dark monkey are the faithful companions. The other companions are her itzcuintli dogs descended from an old mexican race that aztec Xoloti god should have offered to the humanity to lead towards this one to the world of the death. We will also mention the sphinx of Leonor Fini, the hyena of Leonora Carrington which belongs to the fertile world of the night, just as her white horse, sacred animal in the Celtic mythology and in chamans of the central Asia.These painters women appropriate through the selfportrait the magical strenght of animals, as theirs totems like in the primitive religions.

Keywords: surrealist, animal, mythology, chaman, selfportrait

Je me propose d’interroger le sens et la portée de quelques peintures surréalistes dans lesquelles l’animal joue un rôle prépondérant par les différentes symboliques qui s’attachent à leur représentation.

L’oiseau, l’alter ego de Max Ernst

Max Ernst explique la récurrence du motif de l’oiseau dans sa peinture par un « processus de confusion mentale » entre les représentations animales et humaines qui semblent remonter à la perte de son perroquet, laquelle coïncida avec la naissance du sixième enfant dans la famille. Loplop, le supérieur des oiseaux, auquel il s’identifie très tôt est son alter ego, apte à toutes les métamorphoses. Dans son autobiographie intitulée Écritures, il écrit :

En 1930, […] j’ai eu la visite presque journalière du Supérieur des oiseaux, nommé Loplop, fantôme particulier d’une fidélité modèle, attaché à ma personne. Il me présenta un cœur en cage, la mer en cage, deux pétales, trois feuilles, une fleur et une jeune fille.

C’est aussi sous la forme de ce poétique volatile que le voit son ami Paul Éluard par exemple : (« Max Ernst », Répétitions, 1926) :

[…] Dévoré par les plumes et soumis à la mer

Il a laissé passer son ombre en vol

Des oiseaux de la liberté […].

Mais c’est sans doute à sa fascination pour la culture amérindienne que l’on doit la présence dans ses toiles de cet animal totémique, de même qu’à son émerveillement pour les Hommes-oiseaux de l’Île de Pâques dont il collectionna plusieurs statuettes anthropomorphes et certains pétroglyphes.

La toilette de la mariée, 1939

Dans cette toile la présence énigmatique de l’oiseau préside à des transformations magiques, dont la mariée est tout à la fois le sujet et l’objet : femme à demi dévêtue qui a la tête d’un oiseau de proie dont on ne devine que les yeux et le bec sous l’épais manteau de fourrure ; femme nue dont l’opulente chevelure rousse en forme d’éventail rappelle une aile d’oiseau ou une coiffure amérindienne ; et enfin, tout en bas à droite, une créature hermaphrodite enceinte, à quatre seins. À gauche, vêtu de plumes vertes, un homme oiseau au long bec, autre avatar de Max Ernst, pointe sa lance acérée vers le pubis de la mariée. Celle-ci apparaît comme une créature à la fois hybride et androgyne, mi humaine mi animale et pourvue d’attributs masculins et féminins, ce qui n’est pas sans créer une impression de mystère trouble et d’émerveillement. Ces deux images de femmes (clivées) qui fusionnent en un seul fantasme se reflètent dans un miroir, démultipliant l’érotisme flamboyant dont la scène est tout entière imprégnée. Portée par la violence des couleurs, rouge, violet, vert, qui contrastent avec la nudité de son corps, elle est celle qui ouvre la porte à tous les interdits, et n’est pas sans rappeler la peinture de Gustave Moreau qui nous renvoie une image de femme scabreuse et angélique.

On peut mettre en résonance la magie poétique de cette toile lourde de symboles avec l’un des collages de Max Ernst, Rencontre de deux sourires (1922), où la provocation le dispute à l’humour. Le peintre ne disait-il pas de ses œuvres de l’époque qu’elles « n’étaient pas destinées à séduire mais à faire hurler » ?

Rencontre de deux sourires, 1922

Le collage donne à voir un homme à tête d’épervier et une femme tenant à la main une patte palmée et « coiffée en papillon » comme l’indique une phrase du texte qui accompagne l’image plastique dans le livre écrit à deux voix selon les principes de l’écriture automatique par Max Ernst et Paul Eluard, intitulé Les Malheurs des immortels. Cette toile pourrait se prêter à trois lectures possibles : Madame chez son coiffeur, une parodie de photo de mariage avec un serpent qui se glisse entre les jupes de la mariée, une scène de bal. La patte palmée dans sa polyvalence et sa concision fait office d’éventail, de carnet de bal ou de miroir. Dans tous les cas elle renvoie à la « femme sans tête » (cent têtes, s’entête) chère à Ernst, que celui-ci reprendra dans son roman-collage La Femme 100 têtes (1929) ; quant à l’homme, il est la figure inchangée d’un redoutable prédateur.

Le cheval, gardien des mythes chez Leonora Carrington

Leonora Carrington, de nationalité mexicaine (qui fut la compagne de Max Ernst en 1937), se révolte très tôt contre son éducation conservatrice et se réfugie dans le monde du rêve et du merveilleux. Toute jeune, elle recherche la compagnie des animaux, surtout celle des chevaux. Elle devint d’ailleurs une cavalière accomplie.

Son œuvre est peuplée de références aux mythes celtiques transmis par sa mère, sa grand-mère et sa nourrice irlandaises, dont celui d’Epona, la Reine des Chevaux qui, dit-on, va plus vite que le vent. Plusieurs allusions sont faites à cet animal sacré pour l’ancienne tribu des Tuatha Dé Danann, de même que pour les chamans de l’Asie centrale, qui sera aussi pour le peintre une source d’inspiration.

Dans son autoportrait L’Auberge du cheval blanc de l’aube (1937-38[1]), l’artiste dont l’épaisse chevelure fait penser à une crinière de cheval, est assise au bord d’une chaise victorienne, habillée, indice redondant, en culotte de cheval. Elle tend la main à une hyène femelle à trois seins. Derrière elle on peut apercevoir un cheval à bascule en lévitation, souvenir d’une enfance magique, mais aussi de l’autre côté du miroir, un autre qui galope à travers la fenêtre dans un décor de théâtre. Si le cheval blanc symbolise la déesse de l’autre monde, Epona, l’hyène appartient au monde de la nuit.

Le bestiaire onirique de Leonora Carrington joue le rôle d’intermédiaire symbolique entre l’inconscient et le monde naturel, entre la réalité et le monde des mythes, qui nourrit son imaginaire et d’où elle puise son sens du merveilleux.

L’Auberge du cheval blanc de l’aube, 1937-38

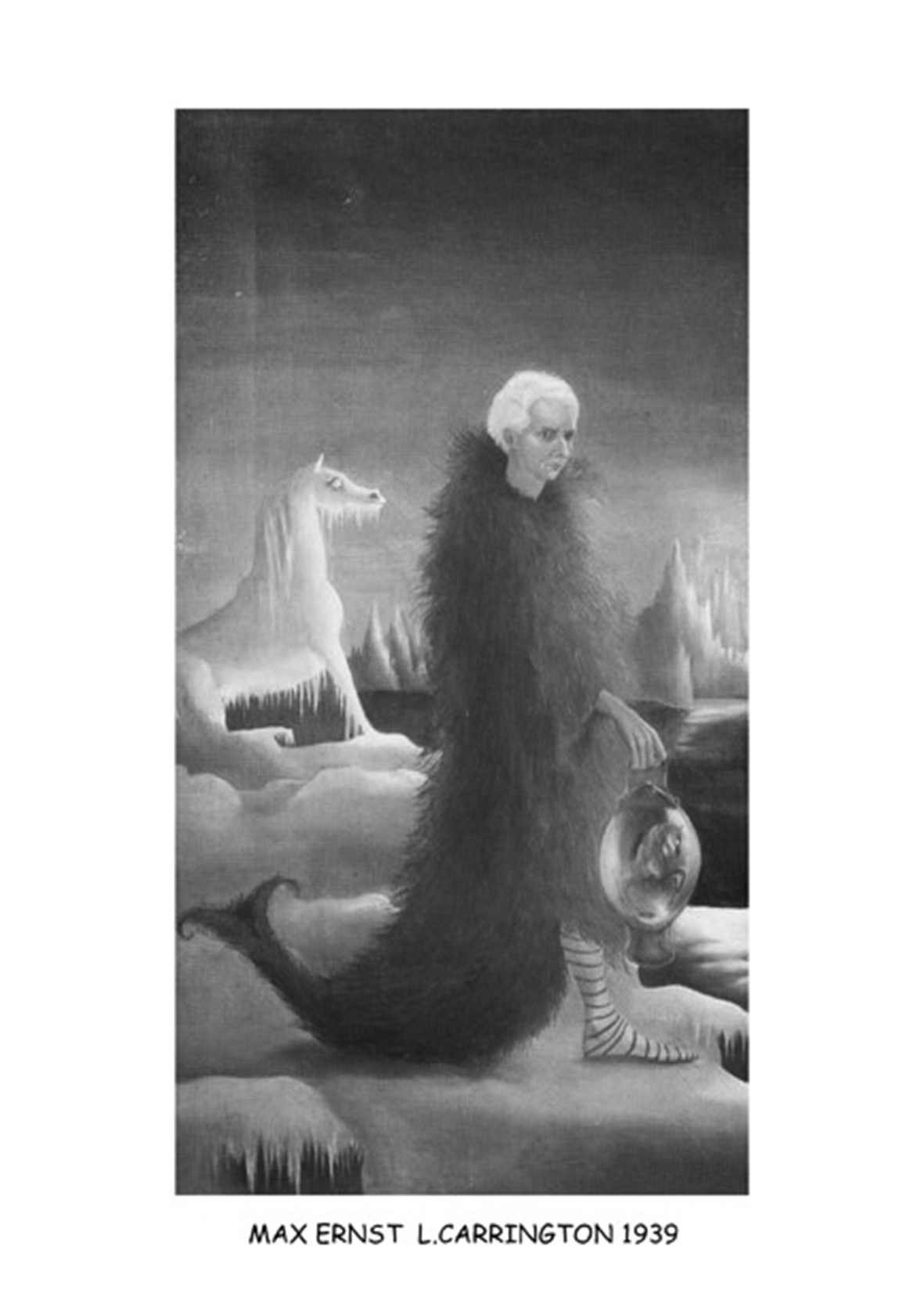

Il n’est pas sans intérêt de comparer le motif du cheval blanc dans une toile plus tardive de la même Leonora Carrington, Portrait de Max Ernst (1939), où la présence de l’animal sacré communique à la toile une étrange impression faite à la fois de solitude, de transparence froide, et de cruauté diffuse. C’est l’époque de la rupture entre Leonora et Max Ernst qui se sépare d’elle pour rejoindre Peggy Guggenheim.

Le peintre, si reconnaissable à sa belle chevelure blanche, marche à grandes enjambées dans la banquise, au bord du vide. Il est habillé de chaussettes rayées jaunes et noires et du manteau de fourrure du chaman d’un roux flamboyant qui se termine par une queue de poisson. Derrière lui se trouve un cheval pris dans les glaces, un hippocampe ? faisant écho aux glaçons qui pendent à son menton. L’homme porte une lanterne transparente ovale qui n’est pas sans renvoyer à la connaissance alchimique, et dans laquelle, en guise de flamme se trouve un cheval blanc, animal magique de la transformation.

Portrait de Max Ernst, 1939

Le griffon, créature fantasmagorique chez Dorothea Tanning

Dorothea Tanning, née dans l’Illinois, est la quatrième femme de Max Ernst qu’elle a rencontré en 1942, dont elle dit qu’il est le « compagnon rêvé », et avec qui elle vit à Sedona dans l’Arizona. Sa peinture exprime les fantasmes érotiques d’une femme libre, indépendante et rebelle qui ne veut être ni épouse, ni muse, ni inspiratrice, mais s’affirme comme la maîtresse de ses propres désirs. C’est le sens de son étrange autoportrait, Birthday, peint en 1942 qui va envoûter Max Ernst lorsqu’il le découvrit pour la première fois et qui scellera leur union.

La toile est saisissante par la sombre violence des couleurs et par l’audace inouïe de ses associations d’où l’idée de collage n’est pas étrangère : un animal fantasmagorique, dont les ailes de prédateur enserrent une proie aux yeux de hibou, est à terre, comme foudroyé par le regard acéré de cette femme toute puissante qui s’expose torse nu, habillée d’une jupe végétale. Cette créature légendaire, proche du griffon, est présente dans plusieurs cultures anciennes mais aussi dans l’architecture gothique du Moyen Age. Il est représenté avec le corps d’un aigle (tête, ailes et serres) greffé sur l’arrière d’un lion (abdomen, pattes et queue), et muni d’oreilles de cheval. Il peut symboliser la force et la vigilance, sans doute comme dans cette toile.

En arrière-fond et face à nous, une série de portes en enfilade qui s’ouvrent sans fin entre passé et futur évoquent la traversée du temps et l’ouverture vers les arrières-mondes de l’inconscient. Les racines qui s’enroulent autour du corps nu de la jeune femme symbolisent l’osmose avec la terre et le lien étroit avec la nature.

L’animalité dans la peinture de Léonor Fini

Léonor Fini, née à Buenos Aires, grandit à Trieste au sein d’un milieu bourgeois et cosmopolite, dans une maison entourée de jardins peuplés d’animaux en pierre. Elle n’a pas connu son père, très tôt disparu, et vit auprès de sa mère et de sa famille maternelle. Très jeune, elle est animée par une violente revendication d’indépendance, en rébellion contre les valeurs familiales et phallocratiques.

C’est en solitaire qu’elle explore un univers onirique mettant en scène des personnages aux yeux clos (des femmes le plus souvent). Des jeunes gens, un peu androgynes, alanguis face à des sphinges protectrices évoluent ou rêvent dans un climat de fête cérémonielle où l’érotisme flirte avec la cruauté[2].

L’animalité est un thème prégnant dans son œuvre : « Dans notre monde actuel, écrit-elle en 1954, il n’a pas assez d’animalité. […] L’animal nous aide. Il a des pouvoirs, des particularités que nous avons oubliées et nous sommes perdus et avilis à cause de cela. Les animaux sont restés entiers[3] ».

Chacun deux n’est pas seulement lui-même « mais mille autres espèces ensemble[4] », il est tout cela mais plus encore que l’œil extralucide du peintre a le pouvoir de dévoiler.

Son univers pictural est peuplé de créatures fantastiques, nées du croisement entre femmes, sphinges et chattes, ou encore d’oiseaux-poisson, de racines bulbeuses, qui renvoient à un monde originel au temps où les végétaux, les animaux et les hommes faisaient partie d’un seul et même univers, hybride, sauvage, où tous les règnes fusionnaient, d’où la vie naissait de la mort, où la putréfaction engendrait la renaissance. Elle imagine dans l’un de ses contes, un gigantesque sphinx, à tête de négresse, vêtu de fourrure rousse, la poitrine dénudée : ainsi prend naissance la Chimère qu’elle ne cessera de peindre sous diverses formes, comme ce Sphinx à buste de femme dans Le petit Sphinx gardien, ou encore parmi tant d’autres, La bergère de sphinx, entourée de monstres au visage et aux seins de femme et à l’arrière-train de lionne. Belle et souveraine, elle se dresse dans son hiératisme de statue, sorcière et prêtresse, dépositaire d’une tradition hermétique.

Puissance hybride, masculine en Égypte, monstre féminin en Grèce, le sphinx réunifie symboliquement l’humain et le bestial, le monde civilisé et le monde sauvage. En prenant la forme de cet animal mythique, la femme exerce tous les pouvoirs perdus par la femme contemporaine.

Le petit Sphinx gardien, 1943-1944

« Descendant » du sphinx, le chat, animal sacré dans l’Egypte ancienne, comme le Sphinx l’était dans la Grèce antique, outre son pouvoir magique, joue le rôle de médiateur, écrit-elle, « entre la nature et nous, il est à nos côtés le souvenir chaud, poilu moustachu et ronronnant d’un paradis perdu[5] ». Il est l’animal familier et totémique dont elle s’approprie le mystère sensuel, la sagesse et l’instinct de félin. Son livre Miroirs des chats, écrit en 1977, en est l’expression la plus fascinante.

Les animaux de Frida Kahlo, idoles précolombiennes

Frida Kahlo, peintre mexicaine est née à Coyoacán au sud de Mexico. Elle a une place à part dans l’histoire de la peinture du début du XXe siècle : surréaliste par certains côtés, mais fondamentalement atypique en raison de son originalité foncière qui se prête peu aux classements traditionnels.

Victime d’un terrible accident qui l’a mutilée à vie, alors qu’elle était tout enfant, elle ne cessera de peindre envers et contre tout, de très nombreux autoportraits où elle se représente, le visage impassible, souvent austère, parfois aux limites de la féminité avec ses moustaches qui rappellent discrètement son versant masculin. En tout état de cause elle refuse de donner prise à un quelconque apitoiement. Dépourvus de toute velléité de séduction (à l’inverse de ce qu’elle était en réalité, comme le montrent les admirables photos qu’ont prises d’elle les plus grands et grandes photographes de l’époque, Imogen Cunningham, Nickolas Murray, Edward Weston, Gisèle Freund, Julien Levy, Lola Alvarez Bravo), ces portraits sont en quelque sorte des instantanés, des images fixes, semblables à la représentation d’icônes dans leur impermanence. On pense aussi aux ex voto si importants dans l’art populaire du Mexique, qui est pour elle une source d’inspiration constante, empreinte de « religiosité ».

Aucune trace de passage du temps sur son visage, mais reste intacte l’expression inchangée de la douleur sublimée.

Meurtrie à jamais dans sa chair et dans son âme, c’est dans sa Maison bleue, la Casa Azul qu’elle peut se ressourcer et peindre, entourée de ses plus fidèles compagnons qui vivent auprès d’elle, et qu’elle héberge dans son grand jardin : un aigle, Cran Cac Blanco, des perruches, un faon, Granizo, une poule, Bonito, son perroquet d’Amazonie, espiègle et joueur, un couple de singes araignées offerts par son époux, Fulang Chang et Caimito de Guayabal, originaires des forêts tropicales de l’Amérique centrale et du Sud ; le petit singe noir, son génie protecteur, Changuito, ainsi appelé dans la langue argotique dont Frida aimait à user ; ses chiens, enfin, Capulina et Kostic, Caimito, entre autres, et surtout M. Xololt, qui appartient à une race canine sacrée chez les Aztèques. La plupart d’entre eux étaient considérés comme des idoles dans la civilisation précolombienne, à laquelle elle se sent appartenir culturellement et charnellement.

À la fois refuge mais aussi rempart contre l’adversité, ses animaux ont le pouvoir d’exorciser la fatalité, et d’éloigner les mauvaises ondes (comme la jalousie et les trahisons dont elle a tant souffert du fait des infidélités de son mari Diego Rivera). Mais surtout ils font le lien avec un monde symbolique dont elle s’approprie la force selon les légendes préhispaniques, et qui nourrit son indianité, une identité qu’elle revendique âprement face à la culture occidentale et notamment celle des États-Unis.

Dans nombre de ses autoportraits où la vie et la mort se livrent une lutte sans merci, avec en toile de fond la sauvage luxuriance de la faune et la flore typiques du Mexique, elle se représente avec l’un ou plusieurs de ses animaux tutélaires. Le singe est sans doute celui auquel elle est plus attachée. S’agit-il d’un « nahual », son double totémique, si important dans les anciennes croyances aztèques, qui symbolise la joie et la danse ? Mais aussi les plaisirs sensuels (dont elle ne le fut heureusement pas privée malgré son infirmité : elle eut en effet de nombreuses aventures, voire des amours, masculines et féminines). Dans ce monde où la superstition est si prégnante, on fait aussi appel au pouvoir de cet animal lorsqu’une femme ne peut pas avoir d’enfants. Mais l’appel resta vain pour Frida, victime de plusieurs fausses couches.

Dans la toile suivante, Autoportrait aux singes (1943), les singes araignées, qui ont la même couleur noire que ses cheveux et ses sourcils (en forme d’ailes d’hirondelles), et dont le poitrail blanc fait écho à la blancheur de sa blouse, s’enroulent autour de son cou en un geste d’affectueuse proximité. Sur son bras, la queue du singe fait office de bracelet. Ils sont à la fois sa parure et son armure ? Compagnon vigilant, l’œil aux aguets, braquant souvent son regard noir vers le spectateur, il est le guetteur de la forêt. L’un d’eux, dans une sorte de fraternité attentive, regarde dans la même direction que Frida. Une harmonie se dégage au-delà de la violence que cache le visage impavide de l’icône qui se représente le buste de trois quarts dans une distance un peu hautaine :

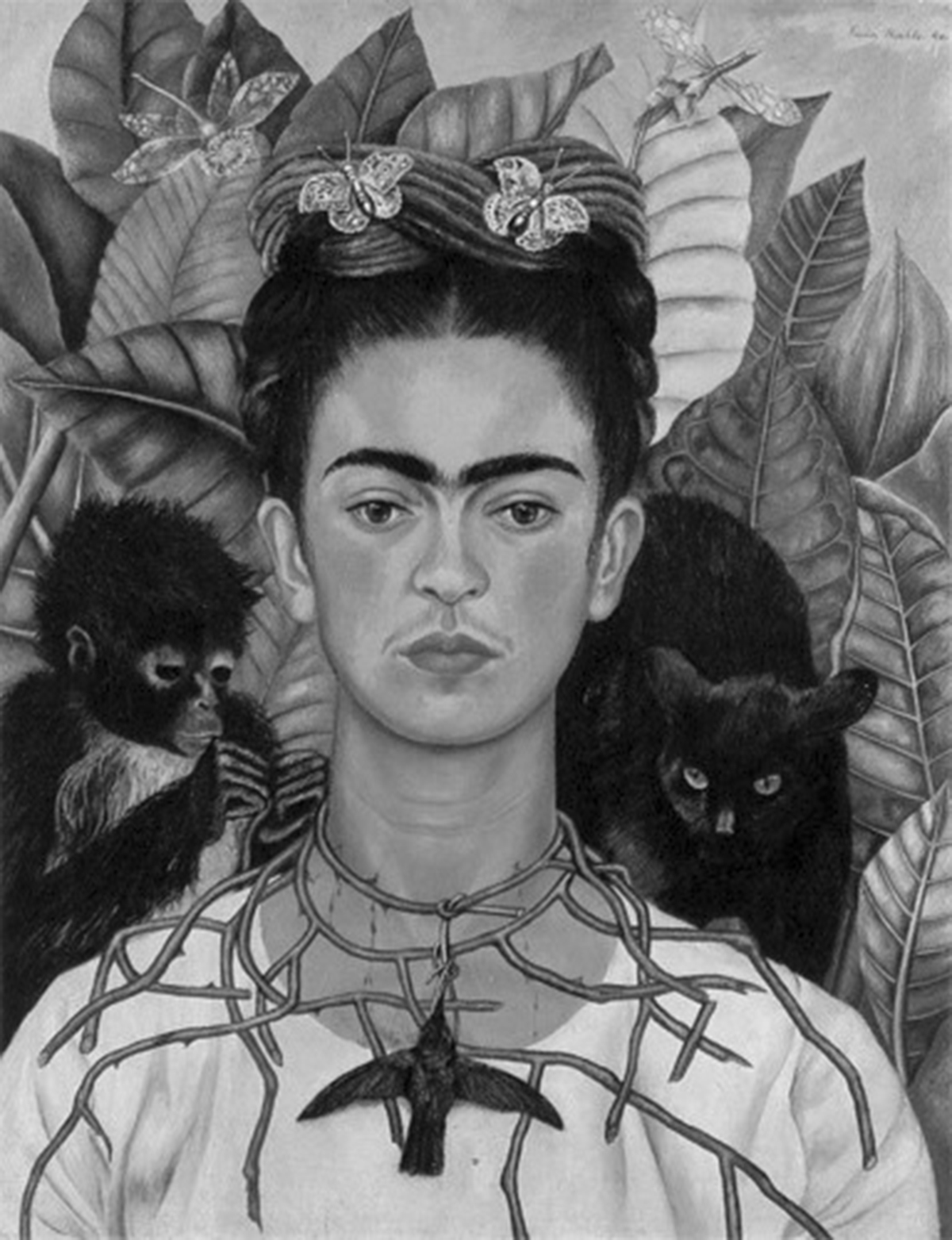

En guise de dernier exemple, nous citerons cet Autoportrait avec collier d’épines et colibri (1940), particulièrement cruel, où le végétal, l’animal et l’humain se conjuguent pour évoquer la souffrance d’un corps blessé, d’une femme écorchée vive. Frida se représente dans son indianité, habillée d’une blouse traditionnelle et coiffée de ses tresses mêlées de laine où sont posés deux minuscules papillons blancs.

Autoportrait avec collier d’épines et colibri, 1940

Le feuillage en arrière-fond est luxuriant, mais le corps mort d’un oiseau-mouche auquel Frida s’identifie pend au bout d’un collier fait de branches épineuses, qui enserrent son cou et ses épaules. Un chat noir regarde l’oiseau mort avec les yeux d’un prédateur fasciné par sa proie. Sang et ronces. Couronnes d’épines. Le symbole christique revient à maintes reprises dans cette œuvre. Il n’est que de rappeler Le Cerf blessé (1945) qui a le visage de Frida et dont le corps est percé de neuf flèches (en écho aux neuf arbres morts sur la gauche), correspondant aux neuf opérations qu’elle a subies, et n’est pas sans faire penser au supplice de Saint Sébastien. Au premier plan une branche d’arbre arrachée. Au loin la mer porteuse d’un lointain espoir.

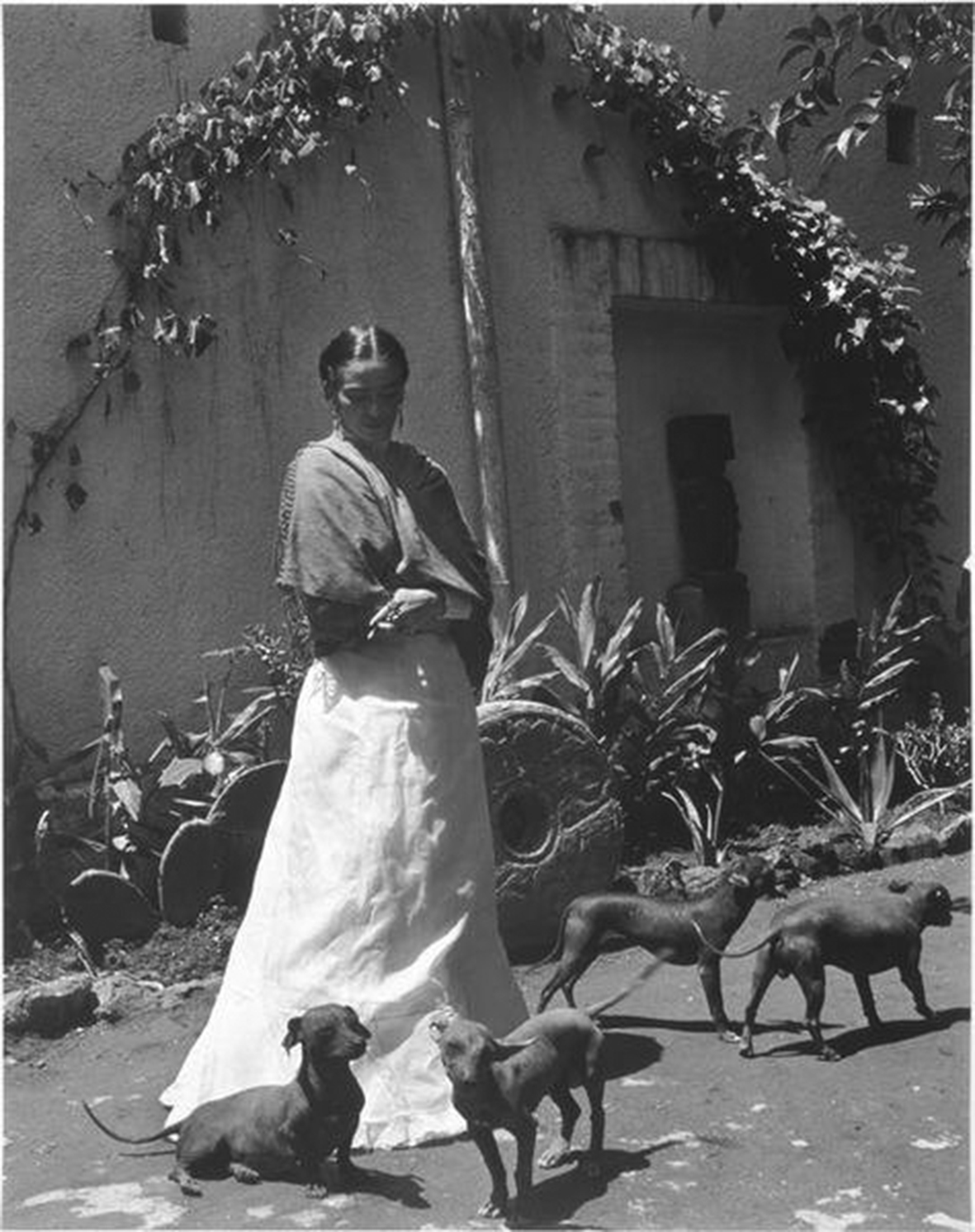

Frida et ses chiens

L’une de ses amies, la photographe Lola Alvarez Bravo qui a organisé sa seule exposition personnelle au Mexique du vivant de Frida Kahlo, en avril 1953, un an avant sa mort, a fait de l’artiste un portrait où elle apparaît, dans son indianité glorieuse, drapée dans un rebozzo magenta, coiffée de ses tresses mêlées de laine, parée de sa robe à volants et de ses bijoux de terre cuite.

C’est dans cet esprit que Frida peindra cet autoportrait en pied, accompagné de son chien qui participe du rituel :

Mon chien Itzcuintli et moi, 1938

Une autre photo nous la montre, devant un mur de sa maison, habillée d’une jupe longue et drapée de son châle, son éternelle cigarette à la main, entourée de ses amis inséparables, ses chiens Itzcuintli, animaux sacrés qui appartiennent à une race mexicaine très ancienne. Selon la légende, le dieu aztèque Xolotl les aurait offerts en cadeau à l’humanité pour la guider dans le monde de la Mort. Un symbole lourd de prémonition.

L’ultime photo qui suit est particulièrement émouvante car elle nous montre Frida se regardant dans une « vraie » glace, et non plus dans le miroir que sa mère avait fait placer au-dessus de son lit pour qu’elle puisse peindre ses autoportraits. Elle semble chercher quelque chose dans cette niche qui s’ouvre de l’autre côté du mur. Est-ce l’autre côté du miroir ? L’autre côté de la vie ?

Photo Lola Alvarez Bravo, 1944

Les toiles qui ont fait l’objet de cette étude sont sans conteste l’expression d’une peinture féminine qui relève soit de l’exorcisme comme pour Frida Kahlo, artiste inclassable, soit d’une forme de résistance à l’autorité masculine pour les autres, où l’animal joue un rôle emblématique : à travers l’autoportrait, figure de l’inconscient et de la revendication, ces peintres surréalistes tentent de reconquérir le pouvoir que les hommes leur ont confisqué. Insoumises, indépendantes, créatrices à part entière, elles se mettent en scène à travers l’image du miroir qui « est la clef de la condition féminine », selon Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe.

Les animaux, loin d’être de simples personnifications, jouent en quelque sorte le rôle de substituts métaphoriques, auxquels ces femmes délèguent leur pouvoir, rendu d’autant plus efficace qu’il s’exprime à travers la distance symbolique du masque.

[1]) Nous nous sommes inspirée des nombreux travaux de Georginia Colville.

[2]) George Charbonnier, cité dans Babelio.

[3]) GAUTHIER, X. : Léonor Fini. Paris : Le Musée de poche, 1973, p. 54.

[4]) Ibid.

[5]) Ibid.

Colette Guedj

Université Côte d’Azur

Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des arts vivants

Écrivain